(通訊員 馮珊)七月初,法學院師生陸續(xù)投身大學生志愿者暑期文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動,組織開展形式多樣的送法下鄉(xiāng)志愿服務(wù)活動,為老百姓送上“法治大餐”。

井岡情法治夢,研學紅色教育

“井岡情·法治夢”井岡山精神志愿宣講團由法學院闕嘉苗老師帶隊,走進中共鄂西前敵委員會會議舊址、中共利川縣委老屋基駐地遺址等地,以“線上微課+線下宣講”的形式開展井岡山精神志愿宣講。該團隊結(jié)合當下法治社會真實案例,圍繞《紅色文化遺存保護條例》《中華人民共和國英雄烈士保護法》等法律條文,通過法律視角闡述“井岡山精神對當下社會發(fā)展的影響”,進一步研學紅色教育對法治社會的推動作用。

關(guān)注養(yǎng)老保障,助力鄉(xiāng)村振興

“孝而難養(yǎng),守望相助”——鄉(xiāng)村振興背景下農(nóng)村養(yǎng)老問題調(diào)研團隊在巴東縣官渡口鎮(zhèn)下馬洞村開展了實踐活動。此次調(diào)研活動在法學院李勇老師的指導下,由下馬洞村委會黨員、駐村干部帶領(lǐng)團隊一行人走訪40余戶老年人口家庭,利用“問卷+院壩漫談+發(fā)放宣傳單”的形式,針對老年人養(yǎng)老保險、最低生活保障、經(jīng)濟收入來源等方面展開調(diào)研,對老人關(guān)心、關(guān)注的養(yǎng)老及醫(yī)療保險待遇、養(yǎng)老金反詐防騙等政策進行講解,制作并發(fā)放宣傳手冊,讓老年人進一步了解當?shù)卣鶎嵤┑木戎桨讣拔磥硪?guī)劃。調(diào)研團隊從點到面了解巴東縣主要養(yǎng)老模式,對養(yǎng)老問題提出有效建議,呼吁政府、社會、家庭等各主體積極協(xié)作,創(chuàng)新農(nóng)村養(yǎng)老治理模式,為發(fā)展農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)提供新思路。

搭建法學平臺,助力法治建設(shè)

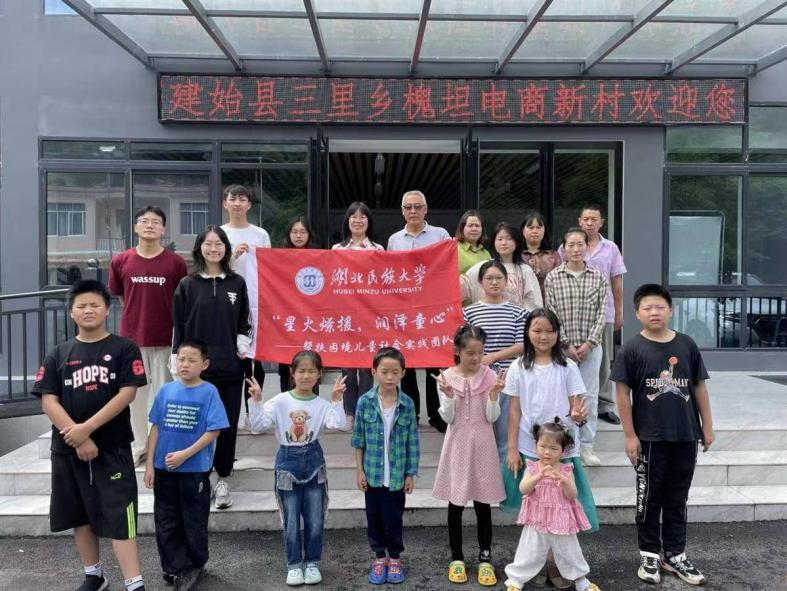

“星火燎援,潤澤童心” ——幫扶困境兒童社會實踐團隊由法學院司馬俊蓮老師帶隊,瞄準建始縣三里鄉(xiāng)槐坦村存在困境兒童且需要社會援助的需求,針對當?shù)乩Ь硟和纳鐣С纸ㄔO(shè)情況展開了調(diào)研。團隊在訪談活動中開展“普法小課堂”活動,采用視聽結(jié)合及情景劇的形式向留守兒童之家的兒童們生動演繹法律小劇場,向他們普及法律常識,為做好兒童法律知識普及貢獻力量。

“寨”心中——恩施傳統(tǒng)村落調(diào)研小隊在宣恩縣沙道溝鎮(zhèn)彭家寨景區(qū)開展了恩施民族地區(qū)傳統(tǒng)村落文化保護、調(diào)研工作。調(diào)研團隊通過開展保護傳統(tǒng)村落的法律宣講,積極宣傳彭家寨對吊腳樓群采取文物與旅游的融合發(fā)展模式,為鄉(xiāng)村振興和實現(xiàn)共同富裕探索新路徑。

暑期社會實踐是引導和幫助青年學子上好與現(xiàn)實相結(jié)合的“大思政課”,通過組織大學生志愿者開展‘送法下鄉(xiāng)’志愿服務(wù)活動,讓普法真正深入村組、貼近生活,也讓青年大學生在實踐中受教育、增才干,以青春力量扮靚普法戰(zhàn)線。法學院將持續(xù)推動‘送法下鄉(xiāng)’活動常態(tài)化開展,為推進基層依法治理提供有力法治保障,努力為法治中國建設(shè)培養(yǎng)高素質(zhì)法治人才。

鄂公網(wǎng)安備 42280002001078號

鄂公網(wǎng)安備 42280002001078號